Sem um integrante, banda apresenta em Curitiba uma acentuada veia rock’n’roll jamais vista em shows anteriores

Texto por Abonico Smith

Fotos de iaskara

Quando vou escrever o texto de alguma resenha procuro pensar numa ideia referente ao objeto da análise. Pode ser algo sobre o artista, a obra, o público-alvo, mas necessariamente precisa poder me dar algum assunto para discorrer sobre, defender alguma teoria – seja positiva ou negativa – a respeito disso. Quando solicitei o credenciamento para realizar a cobertura da recente passagem do Nenhum de Nós por Curitiba fiquei matutando a respeito do que iria ser a costura do texto.

Acabei me fixando em um ponto curioso. Ainda são várias as bandas que colocaram o rock no mainstream brasileiro a partir dos anos 1980 que permanecem em atividade. Isso que dizer que lá se vão entre três e quatro décadas continuas de shows e lançamentos de discos (no formato do momento do mercado fonográfico que fosse). Só quase todas sofreram com perdas pelo caminho. Mortes, desentendimentos, rompimentos e saídas dos integrantes de suas formações, se não a original, a clássica, aquela que ficou conhecida pelo grande público. Só para citar algumas que permanecem vivas: Blitz, Rádio Táxi, RPM, Barão Vermelho, Titãs, Ultraje a Rigor, Ratos de Porão, Mercenárias, Replicantes, Ira!, Capital Inicial, Biquíni, Inocentes, Plebe Rude, Legião Urbana (ops, essa não pode, judicialmente, nem utilizar o próprio nome durante as turnês!). Se o panorama se estender para os anos 1990, outra década de ouro do gênero no Brasil, temos Raimundos, Nação Zumbi, mundo livre s/a, Planet Hemp, Natiruts, Relespública, Sepultura e por aí vai. Caso você queira estender o panorama aos anos 1970, dá para adicionar dois heróis da resistência bem famosos, que mais recentemente decidiram retomar a trajetória como conjunto: Mutantes e Novos Baianos.

São poucos os exemplos quem sobreviveu ao desmonte mantendo o mesmo time clássico de músicos. Pode-se começar por aquelas exceções graças a curiosidades. O Los Hermanos só volta a se reunir em turnês esporádicas a cada três ou quatro anos. O Skank permaneceu unido até o começo deste ano até, enfim, dar adeus aos palcos. O Pato Fu iniciou como um trio que está lá até hoje na linha de frente, embora outros instrumentistas (teclados, bateria, percussão) tenham ido e vindo na formação. Dá para contar nos dedos de uma mão aqueles que permanecem intocáveis: Jota Quest, Racionais MCs (ainda mais para quem defende a teoria de que o rap é o novo rock), Paralamas do Sucesso (que inclusive montaram um show baseado no trio-que-vira-quarteto, com o tecladista que toca com eles desde sempre) e, o foco deste texto, Nenhum de Nós. Muitos músicos dizem que fazer parte de uma banda é como manter um casamento, quase sempre com mais de duas pessoas envolvidas. Por isso dar continuidade ao relacionamento acaba virando algo difícil quanto com o passar dos anos. Sem falar no sempre eterno Made In Brazil.

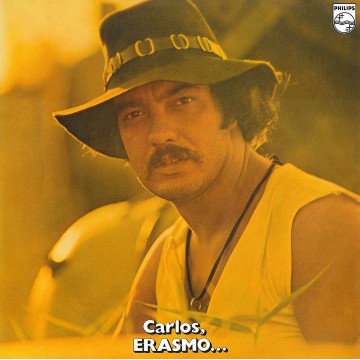

O Nenhum de Nós é um caso interessante quanto a isso. Começou em Porto Alegre em 1986 como um trio (Thedy Corrêa, baixo e voz; Carlos Stein, guitarra; Sady Homrich, bateria) e nos anos seguintes gravou os dois primeiros discos, já com três grandes hits nacional (“Camila, Camila”, “Eu Caminhava” e “O Astronauta de Mármore”). O terceiro, de 1990, indicou um crescimento tanto no direcionamento sonoro (a incorporação de timbres e instrumentos que flertavam com a música tradicional gaúcha) e o acréscimo de Veco Marques para se dividir entre os violões e a segunda guitarra. Em 1996, já no sexto disco, o quarteto virou oficialmente um quinteto, com o músico de apoio João Vicenti (teclados e acordeon) virando membro fixo. Já na primeira década do novo século, Thedy passou a se dedicar mais à função de frontman sem ter de estar sempre tocando algo com as mãos. Por isso, deixou o baixo a cargo de Estevão Camargo, que desde então acompanha o grupo nos concertos sem, contudo, figurar na formação oficial. Portanto, é um trio que virou quarto, transformou-se em quinteto e hoje viaja como sexteto. Mas o mais importante é que quem entrou para o time não saiu mais. Nunca mais. Pelo menos até agora. Ou não?

Madrugada de 17 de setembro deste ano. Perto da uma da manhã, o Nenhum de Nós está sendo aguardado por uma plateia ávida por rock cantado em português. A banda gaúcha era a atração principal da noite no White Hall Jockey Eventos, que lançava a edição deste ano do Prime Rock Festival em Curitiba, evento anual que reúne grandes nomes do segmento durante um dia todo na Pedreira Paulo Leminski – informações sobre atrações, ingressos e tudo mais do próximo dia 9 de dezembro você encontra clicando aqui). Chego quase em cima da hora do início do show e me posiciono bem na cara do palco, mas na lateral direita. Era uma área reservada para ingressos vip. Dali, bem na grade, enxergava com perfeição a frente toda. Mas pouco via a bateria colocada ali ao fundo.

Entraram os músicos. Thedy, Carlos, Veco, Sady, Estevão… Mas cadê João? Me dirigi em direção ao centro e só então caiu a ficha: não havia nada de teclas disposto no palco. Nada da sanfona, nenhum teclado sequer. Atrás dos guitarristas e do vocalista, apenas o kit de Homrich e o pedestal com microfone para o baixista fazer os backings. O que teria acontecido com Vicenti? Espero alguma informação dita entre as músicas a respeito da ausência. Nada. Teria saído do grupo?

Lembro rapidamente que horas antes havia procurado na internet NdN informação mais recente sobre a banda. Algum lançamento, algum anúncio. Afinal, já fazia um tempinho que não sabia nada a respeito de novidades. Para minha surpresa, um comunicado dizia que o site oficial está em fase de reconstrução e em breve estará novamente ativo. Fui às redes sociais do NdN e também nada de novo encontrei por lá. Enquanto isso, as primeiras canções seguiam e Thedy continuava sem se pronunciar a respeito da “nova formação” de quinteto.

Passou mais um filme ligeiro em minha cabeça. O de que jornalistas também passam por perrengues em suas coberturas externas. Muitas vezes o cenário encontrado no local pode não bater com as informações prévias que existem sobre aquela pauta. Me peguei ficando surpreso e ansioso por alguma peça que ainda faltava no quebra-cabeça. Acompanho a trajetória ao vivo do NdN com regularidade desde 1988, quando assisti em um palquinho armado no Parque Barigui ao lançamento do primeiro álbum deles (e na sequência fui entrevistá-los no microônibus estacionado nos bastidores). Na foto utilizada nas peças promocionais da apresentação do White Hall o tecladista estava presente. Cadê João Vicenti e por quê ele não estava lá eram as perguntas que se repetiam em marteladas na mente. Havia ainda espaço para mais outras duas: será que todo o mote previamente pensado para escrever este texto teria simplesmente desabado em questão de segundos e eu teria de me virar para achar um fio condutor ali, meio que do nada, enquanto as músicas eram tocadas?

Um certo nervosismo tomou conta depois de um punhado delas. Fui observando como estavam os arranjos sem piano, teclado e acordeon. Percebi que Thedy empunhou mais vezes o violão, tecendo o fundo das bases harmônicas. Percebi também que o volume das guitarras de Veco e Carlos estavam mais alto do que o de outros shows anteriores em que estive presente. Com mais peso e distorções também. Puxava na cabeça a lembrança das gravações em discos de estúdio. Tinha momentos em que eles (às vezes um, às vezes outro, às vezes os dois juntos) substituíam os riffs tocados nas teclas pretas e brancas ali nas ligas metálicas que formam as seis cordas. Aos poucos ia criando um plano B para poder fazer a resenha enquanto ainda esperava alguma fala sobre a ausência da noite. Criatividade e improviso também são recursos de última hora que podem (e devem) ser utilizados durante o exercício do jornalismo.

O set list do Nenhum de Nós em versão quinteto acabava surpreendendo. Nunca havia visto os gaúchos em uma performance tão (com o perdão do trocadilho besta para um artista que já lançou alguns discos acústicos!) elétrica. A veia pop que sempre permeou aquela extensa coleção de hits que o grupo costuma tocar ao vivo nunca havia soado tão rock’n’roll como ali, naquele instante. Várias vezes me peguei olhando o figurino escolhido pelo vocalista para se apresentar na capital paranaense. Uma jaqueta jeans trazia vários signos do rock entre o cult e ounderground. O slogan básico rock’n’roll, uma caveira, uma cruz, um enorme rosto de David Bowie do look raio colorido no rosto enfeitava as nas costas, um X bem grande na lateral frontal (que poderia remeter tanto à negação e à ruptura propostas pelo gênero como também à histórica banda punk X, de Los Angeles). Por baixo da jaqueta, uma camiseta com a estampa onde se lia o nome original do livro Espere a Primavera, Bandini. Publicada em 1938, a primeira obra de John Fante fala sobre o típico sentimento de inadaptação durante a adolescência, o fato de se sentir deslocado em relação à família, escola e sistema vigente. O protagonista Bandini nada mais era do que o alter ego do autor, que depois viria a escrever o clássico Pergunte ao Pó e se tornar um dos nomes mais cultuados da literatura underground norte-americana do século 20. Sei que Thedy é um consumidor voraz de livros e HQs. Estaria ali na camiseta dele um recado discreto sobre a “nova fase” do NdN?

Conforme o show se encaminhava para o final sentia o que em inglês se chama de mixed emotions. Gosto demais do terceiro álbum, Extraño, de 1990, no qual o Nenhum de Nós passou a incorporar elementos e influências da música regional do sul do país, criando uma identidade própria que passou a diferenciá-la de outros grupos locais de sua época – inclusive incluí o disco na minha votação feita para o recentemente lançado livro sobre os cem maiores álbuns do rock gaúcho. Com o tempo e a rápida consolidação do então músico de apoio João Vicenti na formação oficial, o NdN foi desenhando uma sólida discografia em conjunto com grande fanbase em todo o país. Saiu de uma grande gravadora, pipocou por vários selos menores e/ou independentes, voltou a uma major, retornou à independência (estacionando em 2009, enfim, no do it yourself do selo ligado à própria produtora de shows que sempre esteve com a banda). Tudo isso sem diminuir o volume de convites, viagens, lançamentos e fãs. Como assim, de uma hora para outra, depois de três décadas, poderia haver uma nova adaptação sonora tão repentina?

Ao mesmo tempo, a garra e o afinco mostrados ali, sem João e com muita segurança, possibilitaram que, sim, poderiam servir como um alívio imediato (com o perdão do trocadilho que faz uso do nome de uma música de outros gaúchos, os Engenheiros do Hawaii!) para um possível imediatamente “novo” NdN. Ao vivo já resolvido. Talvez em estúdio preparando novidades e surpresas para logo.

O set list foi chegando ao final com os refrões dos diversos hits cantados a plenos pulmões e algumas covers adicionadas estrategicamente no repertório – afinal o evento era para promover o vindouro festival que celebra o rock nacional. Teve, então, “O Segundo Sol” (de Nando Reis mas muito famosa na voz de Cassia Eller), “Gita”(de Raul Seixas, de quem eles já regravaram “Tente Outra Vez”), “Um Girassol da Cor de Seu Cabelo” (de Lô Borges e lançado no histórico álbum Clube da Esquina) e “Toda Forma de Amor” (de Lulu Santos). As duas últimas, aliás, os gaúchos regravaram em Outros, disco de intérprete dedicado ao repertório alheio, lançado em 2012). E o encerramento (por que não?) do bis ficou com “O Astronauta de Mármore”, a consagrada versão em português para “Starman”, de David Bowie. Contudo, nenhum palavra proferida a respeito de João Vicenti não estar ali.

Depois de cerca de uma hora e quinze de apresentação, saí do White Hall ainda encafifado mas com uma ideia simples e básica: mandar uma mensagem para Thedy perguntando o porquê da ausência de João. A resposta chegou no meu whatsapp horas depois, dando, enfim, uma conclusão para o mistério: ele sequer embarcara para Curitiba, pois havia sentido uma indisposição. Menos mal. O Nenhum de Nós não perdera um membro. O desfalque era apenas momentâneo e a sonoridade com a mistura de elementos da música gaúcha não fora descartada. Lado positivo: quem esteve ali na casa pode ver um raro show do NdN em que ele voltava às origens guitarreias pré-Extraño, porém com muito mais peso e barulho. E o fim definitivo dessa incógnita ainda possibilitou uma saída robusta para a tarefa de escrever o texto sobre o concerto: transformá-lo em misto de resenha, relato pessoal da noite e crônica gonzo.

Set list: “Paz e Amor”, “Notícia Boa”, “Eu Caminhava”, “Amanhã ou Depois”, “Eu Não Entendo”, “Das Coisas Que Eu Entendo”, “O Segundo Sol”, “Sobre o Tempo”, “Um Girassol da Cor de Seu Cabelo”, “Diga a Ela”, “Gita”, “Julho de 93”, “Você Vai Lembrar de Mim”, “Vou Deixar Que Você Se Vá” e “Camila, Camila”. Bis: “Toda Forma de Amor” e “O Astronauta de Mármore”.