Novo filme fala sobre o luto pelo protagonista mas peca ao se estender em personagens demais e tramas paralelas subdesenvolvidas

Texto por Andrizy Bento

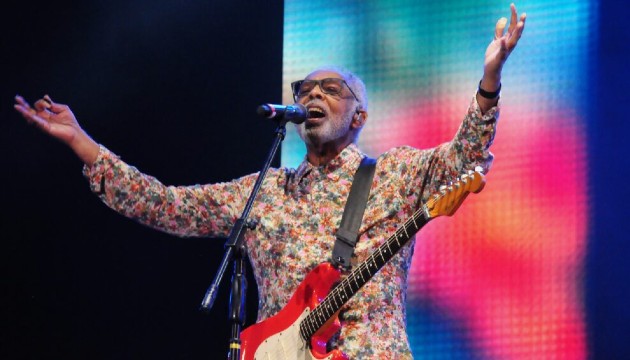

Foto: Marvel/Disney/Divulgação

“Só as pessoas mais feridas podem ser grandes líderes”

Sequência do grande sucesso de público e crítica Pantera Negra, de 2018, este Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Black Panther: Wakanda Forever, EUA, 2022 – Marvel/Disney) deveria ser um um filme sobre Shuri, uma produção que se dedicasse a mostrar o crescimento da personagem interpretada pela atriz Letitia Wright, que se obriga a amadurecer após inúmeras perdas. Toda a tragédia em seu entorno daria consistência à jornada da heroína e seria enredo suficiente para um longa, tendo como mola-mestra o luto pela morte do irmão, o rei T’challa (Chadwick Boseman). Uma base lúgubre, triste, mas funcional e eficiente para situar a heroína no panteão de super-heróis que é o MCU (Universo Cinematográfico da Marvel). Porém, é Hollywood e Wakanda Para Sempre faz parte de uma safra de produtos que ultrapassou o nicho ao qual era destinada no passado. Não apenas os fãs de quadrinhos de super-heróis consomem esses filmes hoje em dia. Já há um tempo eles abrangem o público em geral.

Portanto, é necessário fanservice para agradar aos marvetes, introduzindo tudo o que for possível da mitologia dos quadrinhos; contextualizar esse fanservice para atingir os espectadores que não conhecem a base original; e, considerando que a Marvel Studios optou por não escalar um substituto para Boseman (falecido em 2020, vítima de um câncer de cólon) seja por carinho ao saudoso ator ou por preferir não despertar a fúria dos ardorosos fãs, em uma demonstração solene de respeito, compor uma obra cuja essência é o luto pelo rei T’Challa e um tributo a Boseman. Toda a história de sucessão protagonizada por Shuri tem esse sabor agridoce de despedida ao intérprete de Pantera Negra, além de ser intercalada por diversas tramas paralelas. O resultado é um longa sem unidade, que aponta para vários lados. É difícil dar coesão a todos os núcleos narrativos. O diretor Ryan Coogler não parece se esforçar muito para alcançar tal objetivo, contentando-se com épicas cenas de ação e profusas sequências de pesar pela perda de T’Challa. É grandioso na embalagem, porém razoável no conteúdo.

O que fez Pantera Negra se destacar dentre os longas da franquia MCU nos cinemas, levando-o até mesmo a concorrer ao Oscar de melhor filme, era o equilíbrio do conjunto. Coogler apostou em uma lenda fascinante, com cenas de ação certeiras e uma crítica ao imperialismo americano. Em sua essência, a produção de 2018 era feliz e bem-sucedida ao construir nas telas uma mitologia convincente, envolvendo cerimônias ritualísticas e fortes representações culturais que fundamentam Wakanda sem dispensar as boas e velhas lutas coreografadas, explosões e perseguições que fazem a festa dos fãs de blockbusters e ainda trazia uma base política sólida ao discutir racismo e colonialismo. Wakanda Para Sempre apresenta todos esses elementos, mas de maneira desorganizada e totalmente over.

A homenagem a Chadwick Boseman tem início nos créditos de abertura, continua na bela sequência inicial que representa a cerimônia fúnebre e se estende por toda a história. Após a morte de T’Challa, a rainha Ramonda (Angela Bassett) faz o possível para proteger sua nação de poderosos líderes estrangeiros que buscam se apossar do vibranium (metal fictício encontrado em abundância em Wakanda, que possui a capacidade de absorver todas as vibrações em sua proximidade, bem como a energia cinética direcionada a ela e faz com que a terra natal do Pantera Negra seja rica e poderosa), ao mesmo tempo em que tem de lidar com o luto pela perda do filho e tentar uma conexão com a filha, Shuri, que parece ter se fechado em um casulo após a morte do irmão.

Nesse ínterim, entidades do governo descobrem que Wakanda não é o único lugar a possuir vibranium, identificando-o também no fundo do oceano por meio de um detector construído especificamente para rastrear o elemento. A matéria é proveniente do reino submarino governado por Namor (Tenoch Huerta), um mutante com poderes extraordinários derivados de sua herança genética incomum, com fisiologia anfíbia, força sobre-humana, supervelocidade e pés alados que garantem a ele a capacidade de voar. Ao tomar conhecimento do detector de vibranium, Namor entra em contato com Wakanda a fim de solicitar apoio para que capturem a cientista responsável pela invenção. Riri Williams (Dominique Thorne) é uma jovem universitária que não faz ideia que é o principal alvo dessa caçada. Em meio a tudo isso, Shuri precisa encontrar seu lugar entre as lideranças de Wakanda, digladiando com o próprio rancor e sentimento de vingança que a consome.

O elenco numeroso e as diversas tramas paralelas centradas em diferentes personagens tornam os já eloquentes 161 minutos de Wakanda Para Sempre insuficientes para trabalhar tanto material. Por isso mesmo, várias discussões interessantes acabam exploradas de maneira superficial, alcançando um nível muito raso de debate. É o caso, por exemplo, da tão alardeada (ao menos nos materiais de divulgação!) liderança feminina, que ganha pouca substância. Outros temas trabalhados com pouca profundidade neste exemplar afrofuturista da Marvel são justamente a questão racial e o imperialismo americano. Há muita coisa acontecendo na tela e, ainda assim, o roteiro peca ao não se aprofundar em nenhuma delas: a tentativa de focar em Shuri, as introduções de Namor e Riri Williams e o plot envolvendo o agente Everett Ross (Martin Freeman). Todas essas tramas socadas em um único longa tornam o enredo desequilibrado.

Entendo que Wakanda Para Sempre ocupa uma posição difícil na franquia dos Vingadores. O longa tinha a ingrata função de “substituir” o herói de forma nobre, sem ferir seu legado. Mas toda essa construção aliada à introdução de duas personagens importantes transforma o longa em um bolo de noiva e é justamente o desenvolvimento de Shuri que acaba ofuscado. É até irônico, pois, mesmo sem querer, a personagem já acenava para essa possibilidade desde o ritual de desafio no primeiro longa. A pedra angular deste longa-metragem deveria ser a preparação do terreno para que, aos poucos, Shuri ganhasse protagonismo.

Há um momento em que a princesa pergunta a Namor o porquê de estar lhe contando tudo isso. E eu não resisti e respondi mentalmente: porque filmes hollywoodianos têm a mania de serem expositivos demais e contar origens por meio de flashbacks manjados. A insistência da indústria em subestimar a inteligência do público se baseia na crença de que o espectador não vai ser capaz de acompanhar uma história na tela se tudo não for devidamente explicado.

Se já não bastasse o excesso de tramas que incham o longa, a montagem vacila em diversos momentos, especialmente ao mostrar os desdobramentos de lutas tão definitivas, intercalando ambas e tirando o impacto do desfecho das duas. Como tradição dos filmes do estúdio, este não foge à regra de apresentar embates corporais repletos de cortes secos e abruptos. O design de produção continua primoroso e as cenas pirotécnicas que se desenrolam tanto em terra firme como no mar são empolgantes, embora o longa peque pela falta de contrastes, especialmente nas cenas que se passam no reino de Namor, Talokan. A trilha sonora é composta de vários temas interessantes, mas o conjunto da obra é deveras saturado. Há todo um cuidado em retratar a cultura dos wakandanos, explorando seus costumes e a mitologia dos povos que ocupam aquele território. O mesmo não acontece com os talokans. Mas nem vou reclamar nesse quesito, porque, além da certeza de que Namor regressará, isso só tornaria a produção ainda mais longa e modorrenta. Por falar nisso, a guerra entre as duas nações é maniqueísta e bidimensional, abusando de um artifício muito raso para deflagrar o conflito.

O filme que encerra a fase mais criticada do MCU também é um reflexo da mesma, composta de filmes muito apoteóticos em suas intenções, mas inchados ou apáticos em seus resultados. Wakanda Para Sempre é emocional em diversas passagens, especialmente ao rememorar T’Challa. É conceitual, ao abordar o luto cinematograficamente, mostrando como cada figura do elenco lida com a morte do personagem, do ator e do amigo. Mas não é funcional, não possui um fim, um objetivo. Um demérito irreparável quando nos referimos a obras cinematográficas. Eis um tributo a Chadwick Boseman que não faz a devida justiça a seu homenageado.