Projeto documental acompanha uma das lideranças das ocupações realizadas por estudantes gaúchos durante o ano de 2016

Texto por Leonardo Andreiko

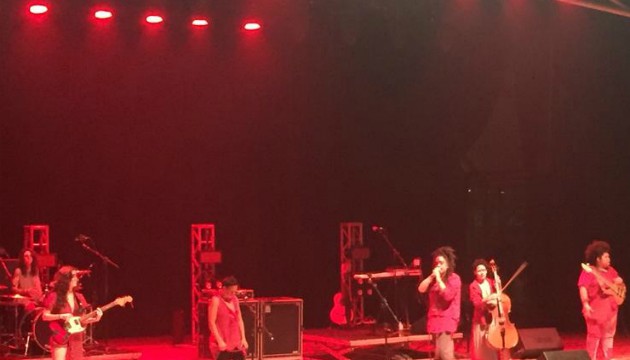

Foto: Galo de Briga Fimes/Divulgação

Em 2016, centenas de escolas de ensino médio foram ocupadas ao redor do Brasil. Nossa modesta Primavera Árabe, aquela chamada Primavera Secundarista, inseriu-se no contexto arisco da defesa da presidente Dilma Rousseff contra o golpe que sofria por parte do Congresso Nacional, de Michel Temer e demais setores dos três poderes – “Com o Supremo, com tudo”, como imortalizou Romero Jucá.

Nesse contexto, mas também reivindicando mais atenção às políticas públicas de educação, o Brasil foi tomado pelo breve protagonismo da juventude. Se o corajoso movimento não rendeu muitos frutos, afinal a democracia atual se encontra sob ataques muito mais graves que o neoliberalismo do governo Temer, ainda nos propicia uma série de reflexões.

Observando de perto a movimentação das ocupações gaúchas, Hamlet (Brasil, 2022 – Galo de Briga Filmes) é um projeto documental que acompanha Fredericco Restori, uma das lideranças dos ocupantes de uma grande escola de Porto Alegre. A narrativa dispersa é muito mais uma coleção de momentos – plenárias, assembleias, reuniões entre ocupantes, palestras e até a hora do videogame – que uma representação ampla e didática do período da ocupação.

Num primeiro momento, a câmera errática dirigida por Zeca Brito parece incerta do que quer filmar. O registro histórico se inicia numa grande plenária, em que já desponta a presença de Fredericco. Embora este seja nosso protagonista desde a primeira cena do longa-metragem, Brito parece muito mais interessado na coletividade dos ocupantes do colégio, um conjunto de sem nomes que insiste na “horizontalidade democrática”, por assim dizer, e nunca é gravada só.

O foco constantemente desregulado, a princípio, parece sintoma de uma operação de câmera ansiosa em capturar a essencialidade do momento, mas logo se denuncia em seu exagero: ao compor as sequências cotidianas da ocupação, assim como suas seções mais dialógicas, Zeca Brito escancara seu próprio processo de formalização, ainda que busque escondê-lo sob um fino véu de naturalismo. Partimos do “parece ser” para o “quer parecer ser”, um movimento que não é ruim em si mesmo, mas interessante por nos lembrar que documentário não é realidade – é cinema.

Num segundo momento, esteticamente mais interessante, Hamlet assume seu discurso mais narrativo que repórter, utilizando ligações telefônicas de Fredericco como meio para a exposição de seu conflito interno, que também é refletido em sequências subjetivas. A bem da verdade, esse estatuto da obra sempre esteve presente, já que o filme se inicia, antes do registro histórico das ocupações, com uma conversa entre Fredericco e um homem mais velho tecendo comparações entre sua condição de liderança e a dúvida central de Hamlet: “ser ou não ser, eis a questão”.

Se o filme não esconde a condição de líder que caracteriza Fredericco, sua ideologia juvenil, a princípio, recusa-se a aceitá-la. Ao longo de Hamlet, sua posição vai de “precisamos manter a horizontalidade para não tornar este um movimento fascista” para “eu queria ser líder, e era líder, mas não tinha coragem de admitir”. A ingenuidade da mobilização secundarista permeia todos os acontecimentos do filme – desde a rusga desmobilizada com entidades de base da categoria, como a UBES e a UNE, até a escuta atenta aos ensinamentos do grande crítico e cineasta brasileiro Jean-Claude Bernadet sobre a conjuntura política.

Justamente por essa inerente ingenuidade, alguns dos momentos aqui retratados conferem ao filme um curioso frescor: um “vai chorar” que vaza na captação sonora durante um protesto; o canto “Bololo ha ha, quero ver desocupar”, eco da relação entre política e cultura que é muito única a cada geração que a vive; a incessante descoordenação da massa durante momentos de tensão, em que o silêncio é um episódio raro que, quando acontece, é muito efêmero.

Contudo, se esses momentos evocam no espectador não mais que a curiosidade e, quando muito, um sorriso de canto de boca, igualmente não se sente o peso que se propõe em Fredericco. A deslocada comparação com Hamlet, que pretende dar tom ao filme, só se dá com clareza na última cena, numa fraca articulação entre o concreto (a ocupação) e o abstrato (as conjecturas posteriores sobre a relação entre vida e arte) que não oferece material suficiente para se realizar. De fato, às vezes a vida imita a arte, assim como a arte imita a vida. Mas nem sempre.