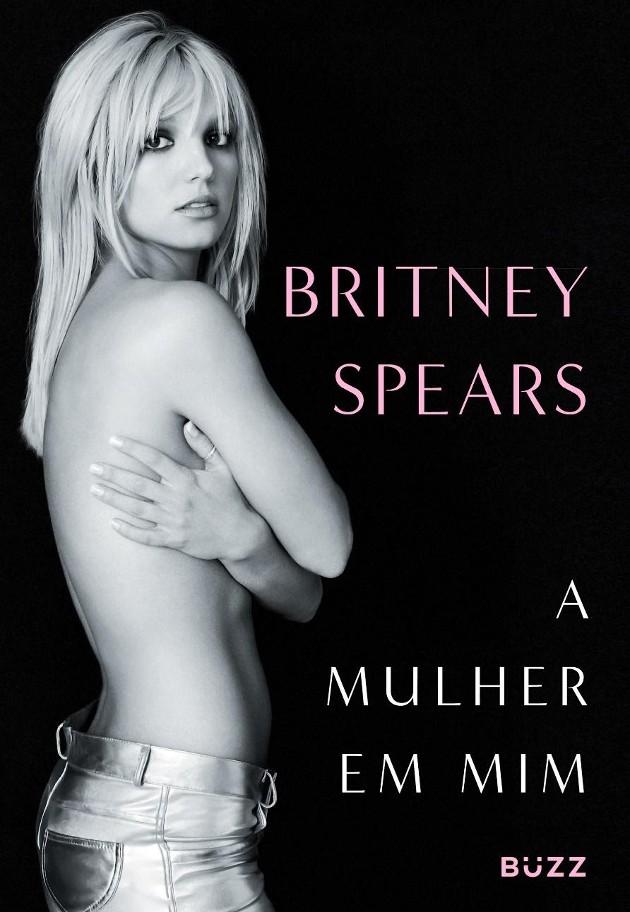

Um dos livros mais esperados dos últimos anos, a recém-lançada autobiografia apresenta a todo mundo as várias faces da popstar

Britney em foto recente publicada em suas redes sociais

Texto por Lilian Santos

Fotos: Reprodução

O público parece acreditar que sabe tudo sobre a cantora americana, que dominou as paradas no final dos anos 1990 e início dos 2000. Afinal Britney sempre foi presença frequente nos tabloides e revistas de fofoca. Mas com o livro A Mulher em Mim (lançado no Brasil pela Buzz Editora), Britney toma posse de vez da sua narrativa. Autobiografias são difíceis de entender: afinal, não dá pra saber até onde existe verdade e o que é ficção. Este livro não foge à regra, mas a descida ao universo Britney é, sem dúvida, interessante.

Como todo mundo, ela é complicada, cheia de virtudes e defeitos. A menina interiorana, a filha obediente, a girl next door, a namoradinha da América, a mulher e mãe, a superestrela: são as muitas faces de Britney. A popstar é fácil de se entender. Simples como as letras de suas músicas, uma melodia fácil com um refrão pegajoso. A pessoa por trás dos holofotes, entretanto, é muito mais interessante. A mulher Britney Jean Spears é um indivíduo complexo. Um lado seu está em constate busca por atenção, ao mesmo tempo em que a garotinha se esconde no armário, fugindo do pai alcoólatra e abusivo e do julgamento materno.

Em A Mulher em Mim, Spears não se esquiva dos assuntos polêmicos que permeiam sua vida. O relacionamento com Justin Timberlake, o aborto provocado quando se descobriu gravida do cantor. O casamento-relâmpago com Jason Allen Alexander e a união com Kevin Federline, pai de seus dois filhos. Ela não se esquiva dos detalhes e é fácil ter empatia com o breakdown sofrido em 2007, quando raspou o cabelo e atacou fotógrafos com um guarda-chuva. Britney descreve o evento como resultado da pressão psicológica sofrida pela constante perseguição da imprensa e aos efeitos da depressão pós parto.

Britney se apresentando no VMA em 2001 com uma cobra píton

Segundo a cantora, tanto a adolescente quanto a mulher Britney tiveram sua história mal interpretada e são vítimas do patriarcado. Desde a narrativa do rompimento com Timberlake, quando ele a acusou de traição em várias de suas músicas, ao relacionamento com K-Fed, no qual ele a acusou de ser uma mãe inapta, passando pelo próprio pai, Jamie Spears, e a bizarra tutela que extirpou Britney do controle de sua própria vida. Todo mundo pegou carona no sucesso dela e cuspiu os restos aos paparazzi.

Segundo ela mesma descreve, os homens podem tudo: trair, fumar maconha em quantidades absurdas. Só que a mulher, a mãe, a pessoa mais famosa do planeta, é tachada de piranha, bêbada, viciada. Double standards existem para celebridades também. E não apenas aos olhos do mundo inteiro, mas especialmente no convívio íntimo, entre familiares e amigos.

Enquanto conta seus problemas causados pelo vicio em adderal, Britney nos deixa entrar no horror do circo sua interdição. O pai e os advogados dela entraram com o processo para interditar a cantora. A galinha dos ovos de ouro da família Spears passou a não ser nem mais a dona de seu nariz. Jamie e uma linha de advogados determinavam o que ela fazia, onde gastava seu dinheiro. Dinheiro, aliás, que ela continou a fazer, uma vez que não estava proibida de trabalhar e excursionar pelo mundo. Fuck the patriarchy!

A tutela durou treze anos e a artista, agora, vive o ostracismo da indústria. Desde 2016 não lança um novo material sequer e os filhos Sean Preston e Jayden James vivem com o pai. Quem sabe, então, esta biografia não vira o próximo passo para o esperado comeback da eterna princesa do pop? Depois da “liberdade”, isso é tudo o que a sua legião mundial de fãs deseja.

It’s Britney, bitch!