Oito motivos que transformaram o jogador em gênio dos gramados e ícone da cultura pop no Brasil e no mundo

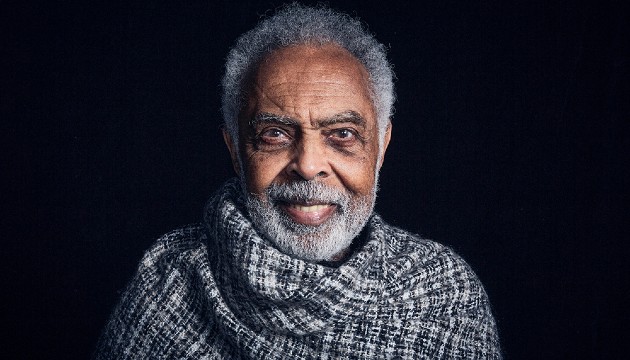

Texto por Abonico Smith

Fotos: Reprodução

Três Copas do Mundo

Foram quatro torneios supremos do futebol mundial disputados consecutivamente. Três vencidos: 1958, 1962 e 1970. Nenhum outro jogador conseguiu igualar o feito antes ou depois.

Garoto-prodígio

Depois de se destacar nos campos da cidade de Bauru, Edson Arantes do Nascimento mudou-se para Santos aos 15 anos de idade, para tentar uma vaga no time local, uma das principais equipes do futebol paulista. Depois de um breve início na formação amadora, marcando 13 gols em 13 jogos, passou aos profissionais, marcando logo na estreia. Chegou à seleção brasileira com 16 anos e apenas dez meses de carreira. Aos 17, disputou a primeira Copa do Mundo, na Suécia. Fez seis gols no total, sendo um nas quartas-de-final (1 a 0 em Gales), três na semifinal (5 a 2 na França) e dois na final (também 5 a 2, contra os anfitriões).

Coleção de chapéus

Na final da copa contra os suecos em 1958, Pelé já havia desfilado toda a sua classe com a bola coroando a goleada de 5 a 2 com um golaço com direito a chapéu no zagueiro e conclusão pro gol sem deixar a bola quicar no chão. A ousadia daquele ainda moleque foi além dois anos depois, numa partida na Rua Javari contra o Juventus. Naquela tarde de 2 de agosto de 1960, a torcida do time grená passou a vaiar o Rei a cada vez que ele tocava na bola por conta de uma dividia que tirara um adversário da partida. Pelé já havia marcado dois dos três gols do Santos. No final do segundo tempo, recebeu na área um cruzamento de Durval. Sem deixar a bola tocar no chão, aplicou uma meia-lua no zagueiro, chapelou o segundo, o terceiro e o goleiro e ainda tocou, de cabeça, para o gol vazio. Um gol de placa, para muitos o mais bonito da carreira. Entretanto, para o azar da História, nunca apareceu até hoje um registro em vídeo de todo o lance (depois reproduzido digitalmente com base em depoimentos e textos da época). Detalhe: com a bola na rede, Pelé saiu correndo em direção aos torcedores e, em uma espécie de desabafo, pula e dá um soco no ar. Nascia, então, a comemoração que tornaria sua marca registrada nos gramados mundiais.

Orgulho preto

Ao tornar-se o grande nome da reta final da Copa de 1958, ainda menor de idade, Pelé deu o primeiro passo para consolidar uma carreira que o transformou não só no maior atleta do século 20 mas também naquele nome conhecido nos quatro cantos do mundo (incluindo lugares inóspitos e sem qualquer tradição no futebol). Tornou-se Rei do Futebol logo no início dos anos 1960, quando, dando sua contribuição fazendo arte nos gramados, ajudou o país a enfrentar uma fase áurea no território sociocultural, com projeção mundial da marca Brasil na música, no cinema, na arquitetura. Sem falar no fato de que Pelé veio de uma família preta e pobre para fazer fama, fortuna e sucesso com o seu trabalho e paixão e conquistou sua majestade por esforço e talento, esfregando na cara da elite branca o racismo estrutural que imperava, até então, de modo soberano e silencioso em nosso país com a divisão entre social e “de serviço” em elevadores e portas de entrada mais os quartinhos e banheiros “de empregada” na parte dos fundos das residências.

Hegemonia no continente e no mundo

Com a camisa do Santos, Pelé foi campeão em 1962 e 1963 da Libertadores e do Mundial de Clubes. Foi a primeira vez que uma equipe brasileira alcançou tais conquistas. Reflexo da hegemonia brasileira nas copas de 1958 e 1962. Outras agremiações fariam o mesmo décadas posteriores, mas o alvinegro da Vila Belmiro foi o pioneiro que deixou o caminho aberto na história do futebol sulamericano. Em 1962, vale lembrar que o adversário europeu era o poderoso Benfica, que havia ganho os dois anos anteriores e contava com o craque português Eusébio na escalação. O Santos não tomou conhecimento de nada disso e venceu os jogos de ida e volta (3 a 2 no Maracanã e 5 a 2 em Lisboa). Pelé fez cinco dos oito gols.

Recordes na artilharia

Pelé disputou 1383 partidas e marcou entre 1281 e 1283 gols (há até hoje divergência em diversas contagens “oficiais”). Uma média que impressiona qualquer pessoa ligada em estatísticas. Como jogou em apenas um time no Brasil, ele marcou pelo Santos em todas as 18 edições do Campeonato Paulista que disputou. Ao todo foram 37 hat-tricks (quando o jogador leva três vezes ou mais a bola à rede na mesma partida). Fez quatro gols em um só jogo por 20 vezes. Cinco gols em outras quatro oportunidades. O recorde absoluto da artilharia em um só confronto ocorreu em 1964, quando chegou à marca por oito vezes na goleada de 11 a 0 imposta ao Botafogo de Ribeirão Preto. Em 1958, entre os 17 e 18 anos de idade, anotou 58 gols no Paulistão da temporada, recorde absoluto jamais superado no país até hoje por qualquer outro jogador em torneios nacionais ou regionais. Pela seleção brasileira, comemerou 77 tentos em 92 disputas (vale lembrar que naquele tempo havia um tempo maior de intervalo entre uma entrada em campo e outra da Amarelinha; Neymar igualou a marca durante esta copa do Catar, mas com 31 atuações a mais).

No social e no cultural

O famoso milésimo gol do craque, anotado no Maracanã, contra o Vasco da Gama, durante o torneio Roberto Gomes Pedrosa (equivalente à época do Brasileirão), na noite de 19 de novembro de 1969, na verdade não foi o milésimo. Foi o milésimo primeiro. Um erro na contagem tirou a honra do último tento da goleada de 4 a 0 contra o Santa Cruz, na Ilha do Retiro, em Recife, seis dias antes. De qualquer forma, aquele pênalti convertido no Rio de Janeiro entrou para a História como o marco oficial. Partida interrompida para a comemoração, invasão de campo de torcedores, reservas e jornalistas. Pelé, carregado nos ombros e segurando firme a bola, dedicou o feito às crianças pobres de todo o país. Há pouco mais de um século, Pelé já tinha noção do que ele representava para tantos meninos e meninas que, de lá para cá, engrossaram cada vez mais os números da infância vivida na pobreza e nas ruas do país. Desde então, dedicou boa parte de seu tempo a ações sociais de combate a estas situações. Em 1997, já na condição de ministro do esporte do governo Fernando Henrique Cardoso gravou uma campanha em vídeo da canção “ABC” (que havia gravado oficialmente um ano antes com o Trem da Alegria) para incentivar a ida das crianças à escola e a queda da taxa de analfabetismo no país. Música era uma paixão secundária do cidadão Edson Arantes do Nascimento. Ele compôs uma centena delas e chegou a lançar discos com Elis Regina e Sérgio Mendes. Também chegou a participar como protagonista de uma novela de TV. O folhetim Os Estranhos, foi levado ao ar pela TV Excelsior, entre março e agosto de 1969, mediando o contato de pacíficos extraterrestres, que queriam ajudar os seres humanos a resolver problemas complicados do dia a dia como os sentimentos de raiva e ciúmes. Como precisava seguir cumprindo suas obrigações como jogador de futebol, seu personagem tinha de ficar longe de qualquer envolvimento amoroso, para que as gravações ocorressem de forma organizada, ocupando os buracos da agenda cheia. Ivani Ribeiro (famosa por A Viagem) foi a autora da trama, escrita para fomentar a expectativa dos brasileiros pela primeira chegada do homem à lua. Gianfrancesco Guarnieri e Gonzaga Blota dirigiram um elenco que tinha, além de Pelé, Regina Duarte, Rosamaria Murtinho, Vida Alves, Claudio Corrêa e Castro, Osmar Prado, Stenio Garcia, Marcia de Windsor, Silvio de Abreu e o próprio Guarnieri. Depois, nos anos 1970 e 1980, ele atuaria em alguns filmes (em um deles, Fuga Para a Vitória, ao lado de Sylvester Stallone) e viraria personagem de HQ, em versão infantil, pelas mãos de Mauricio de Sousa.

Tricampeonato no México

O mundial disputado em 1970 foi o maior desafio da carreira de Pelé. Muito menos por sua capacidade, mais pelo psicológico. Ele havia se contundido durante as duas últimas semanas e ficado de fora dos jogos decisivos para a nossa seleção. Na preparação para a ida ao México seu rendimento também estava sendo constantemente colocado em xeque. Novas lesões e uma birra pessoal do então técnico, o cronista esportivo João Saldanha, ameaçavam a sua presença no time titular. A ditadura militar fez uma intervenção na Confederação Brasileira de Desportos, trocou o treinador (colocando no lugar o iniciante Zagallo, que poucos anos antes abandonara a trajetória de jogador para se dedicar à nova função) e bancou, junto com os companheiros de Amarelinha, a figura de Pelé nos gramados. Deu certo. Pelé viveu momentos iluminados na copa que deu o tricampeonato ao Brasil. Comandou um time avassalador em campo, que somou seis vitórias em seis jogos, totalizando 19 gols (média superior a três por partida). Pelé marcou quatro vezes, três na fase inicial e uma na final (um sonoro 4 a 1 contra a Itália, que também luta pelo tri e pela posse definitiva da taça Jules Rimet). Alimentou o time com grandes jogadas, passes e assistências para gols decisivos dos atacantes Jairzinho (na dura vitória de 1 a 0 contra a última campeã, a Inglaterra) e Rivelino (na semifinal contra os uruguaios, tira-teima da derrota em casa de 1950) mais o lateral e capitão Carlos Alberto (a tampa do caixão da goleada da final). Após o apito final, torcedores mexicanos, efusivos e entusiasmados com as performances brasileiras, invadiram o campo para carregar Pelé nos ombros e arrancar-lhe partes do uniforme.

Só que a Copa do México passou para a História também pelos incríveis quatro gols sensacionais que Pelé não fez (algum outro nome já conseguiu tal feito?). Na estreia contra a Tchecoslováquia, aos 41 minutos do primeiro tempo, quando o placar mostrava empate em 1 a 1, Pelé viu uma bola sobrar após a roubada do volante Clodoaldo, viu o goleiro adversário adiantado e ainda da parte defensiva do círculo central mandou um chutão em direção ao gol. Ivo Viktor correu em desespero de volta à baliza, olhando pra cima, mas a bola, caprichosamente, saiu pela linha de fundo, perto da trave esquerda. O lance, inédito em uma Copa do Mundo, inspirou outros jogadores anos e anos depois (como Rivaldo, Roger Flores e Fred, que obtiveram sucesso naquilo que Pelé não conseguira por capricho do destino). Quatro dias depois, ainda no começo do jogo, Jairzinho cruzou para a área e o camisa 10 testou firme a bola no canto inferior direito. Gordon Banks mergulhou de forma espetacular e conseguiu espalmar a bola para cima, tirando-a da direção certeira do gol. Muita gente considera até hoje esta como a maior defesa de um goleiro de todos os tempos. No segundo tempo da semifinal contra o Uruguai, Pelé protagonizou dois lances cruciais de puro reflexo com genialidade. Em um tiro de meta de Mazurkiewicz, o craque mandou a bola, de bate-pronto, de volta à meta uruguaia. Pena que o chute saiu fraco, facilitando a vida do goleiro. No final da partida, já com o placar decidido em 3 a 1 por pouco não saiu o quarto. Tostão fez uma enfiada rasteira e vertical no meio do campo, Pelé correu mais que todos os rivais, viu o goleiro saindo para fazer com os pés a interceptação, deixou a bola ir um lado do goleiro e foi pelo outro, completou o “drible da vaca” e quase da ponta da pequena área concluiu ao gol. De um lado, um zagueiro atabalhoado se jogou no gramado para tentar cortar. Do outro lado, a bola saiu também por capricho pela linha de fundo, bem perto da trave. Estes quatro lances, mais de meio século depois, ainda são capazes de encantar qualquer pessoa que admire a arte do futebol.