Resistir com amor é o ensinamento que o ex-baixista do Pink Floyd passou à plateia sob vaias, xingamentos e aplausos na terra da Lava-Jato

Textos de Janaina Monteiro e Abonico Smith

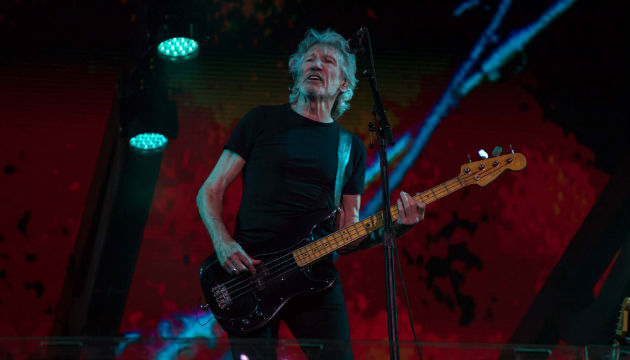

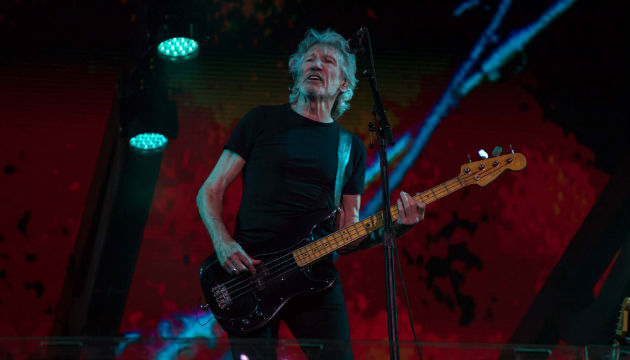

Foto: Priscila Oliveira (CWB Live)

Quem esperava ouvir um inflamado discurso político escutou palavras de amor por parte de George Roger Waters no show histórico que apresentou no sábado à noite em Curitiba, às vésperas de uma eleição conturbada para presidente da República. Como a lei eleitoral não permitia manifestações públicas após as 22h (e um juiz local fez questão de enfatizar isso ao artista), Waters se calou e usou o gigantesco telão para se posicionar contra as ideias do candidato Jair Bolsonaro, agora presidente do Brasil. E diante de uma plateia polarizada, entre vaias, aplausos, gritos de “#EleNão” e “Fora PT”, o britânico, de 75 anos, disparou atenuando os ânimos exaltados. Declarava “I love you” e “This show is about love”. Abria os braços para a multidão que lotou o estádio Major Antônio Couto Pereira.

Isso porque em shows anteriores da turnê Us + Them pelo país, o 28º músico mais bem pago do mundo (segundo a revista Forbes, ele faturou 68 milhões de dólares em 2018), causou polêmica ao criticar enfaticamente – inclusive com uso de palavrão – o então candidato do PSL e representantes de regimes de extrema-direita que crescem no mundo. Em Curitiba, numa noite estrelada e enluarada, o cara que ficou conhecido como o cabeça da banda de rock psicodélico/progressivo Pink Floyd teve meia hora para se expressar antes que a lei entrasse em vigor.

Quem chegava ao estádio já se deparava com o enorme telão que mostrava uma mulher, sentada de frente para o mar, olhando para o horizonte. De repente, o céu ficou vermelho. O mundo acabou e o show começou para as 41 mil pessoas presentes. Roger Waters entrou britanicamente às 21h30 no palco e, já no início da primeira parte, nos lembrou o quão pequenos somos diante da vastidão do universo.

A banda começou com “Breathe” e a grande lua e seu lado negro (“the dark side of the moon”) pairou sobre a Terra e se perdeu na infinitude das estrelas. A viagem teve início e era preciso respirar fundo para testemunhar a sequência do show. Seriam quase três horas de história: a trágica História da humanidade, o lado negro do ser humano.

O show de Waters não é para dançar ou se divertir (apesar que haver quem consiga). É um show pesado, para refletir, para protestar. Essa é a sua marca: o músico, que perdeu o pai para o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e o avô na Primeira, usa sua arte para criticar a desigualdade social. Assisti-lo lúcido, sem nada para entorpecer – como uma gota de álcool ou uma tragada de cigarro – é como levar um soco na cara. Após uma sucessão de imagens violentas, de guerras, pessoas amputadas, minorias, palestinos, muçulmanos, africanos; armas, muitas armas; e crianças diante de tanques de guerra é difícil não se emocionar, não entrar em transe, comover-se. E pensar o quanto ainda precisamos evoluir como seres humanos.

O Pink Floyd lançou o emblemático The Wall, seu décimo primeiro álbum, em 1979, dez anos depois que o homem “supostamente” chegou à lua e da eclosão da chamada terceira revolução industrial, que marcava o início da era da informatização. As tarefas mecânicas e repetitivas das fábricas passaram a ser automatizadas. Com a virada do século, os computadores pessoais e a internet transformaram as relações interpessoais, o modo como nos manifestamos. Hoje presenciamos a quarta revolução industrial: big data, inteligência artificial e afusão dos mundos físico, digital e biológico. Tudo parece estar muito perto, muito fácil, a um clique. Ainda assim, os discursos continuam os mesmos.

Nessas quase quatro décadas desde o lançamento de The Wall, guerras, desigualdade, pobreza, porcos capitalistas, regimes totalitários, muros e chaminés de indústrias continuam a poluir nossas vidas. O show de Waters seguia reflexivo a respeito disso tudo: “One Of These days”, “Time”, “The Great Gig In The Sky”, “Welcome To The Machine”, “Déjà vu”, “The Last Refugee”, “Picture That”. Até que Waters nos convidou a resistir.

Cantor e banda se calaram sob sirenes e o telão explicou. “Temos 30 segundos. É a nossa última chance de resistir ao fascismo antes de domingo. #EleNão! São 10:00. Obedeçam a (sic) lei” A plateia reagiu: uns gritavam “#EleNão”. Outros vaiavam e xingavam o artista. Muitos diziam “fora PT”. Houve quem tapasse os ouvidos.

Waters ressurgiu com “Wish You Were here” e reuniu o coro novamente numa mesma direção até o grande momento do show com sua banda impecável e o clássico “Another Brick In The Wall (partes 2 e 3)”. Quatorze jovens encapuzados entraram no palco vestidos com uniformes de presidiário, de cor laranja e números gravados no peito. O verbo resist apareceu em vermelho no telão e estampado em branco na camiseta preta dos adolescentes, que se despiam do uniforme da prisão e se libertavam. É preciso perfurar esse muro, que, como diria o filósofo Michel Foucault, diz “NÃO” mais alto do que qualquer voz que você ouvirá.

Pausa? Mas que pausa? O “intervalo” começou mas as mensagens no telão não deixavam ninguém relaxar. Vinha um bombardeio de mensagens sobre o poder das guerras, dos porcos capitalistas. A primeira críticas foi diretamente a Mark Zuckerberg, dono de um império avaliado em 81,6 bilhões de dólares. A mensagem do baixista era clara: “resista ao neofascismo”. E ela permearia todo o segundo ato do show, que começou com “Dogs”.

“Resist what? Resist who?”, mostrava o telão. Mas a pergunta que deve ser feita é “resistir como”? Com discursos de ódio ou com uma comunicação não-violenta, empática, aquela que se aproxima do que o líder espiritual Gandhi buscava? A capacidade de se expressar sem usar julgamentos, o maniqueísmo, que divide o mundo em bom e o mau.

Uma imensa usina – a mesma estampada na capa de Animals, de 1977 – tomou conta do telão, por trás de onde emergiam quatro imensas chaminés e um porquinho cinzento inflável. E Waters cantou “Pigs”, do mesmo álbum, numa crítica debochada a Donald Trump. “Big man, pig man, haha, charade you are”. Ora o presidente americano aparecia num corpo de prostituta, ora no corpo de um porco. E o famoso balão alegórico do porco capitalista entrou em cena, passeando pelo gramado, carregando as frases “seja humano” e “permaneça humano”. Com as máscaras do animal, a banda deu um tempo na música preparou um brinde com taças de champanhe em pleno palco. Cheers!

Na sequência, Roger cantou “Money” (“Money, so they say, is the root of all evil today”) enquanto o telão exibia imagens de outros líderes políticos como Kim Jong-Un, da Coreia do Norte, e do russo Vladimir Putin. E depois de tanta desgraça, tanta miséria, tanta guerra, uma mensagem mais positiva foi lançada por Waters. Ao anunciar a canção “Wait For Her”, do seu álbum mais novo (Is This The Life We Really Want?, de 2017, o primeiro de inéditas depois de 25 anos) ele voltou a discorrer sobre a transcendência do amor, que pode, enfim, unir as pessoas e vencer a intolerância. Uma mulher, dançarina de flamenco, com cicatrizes, chora ao telão. Ela representava a força da vida, sofrida mas que segue em frente.

Perto de meia noite e meia, o show terminou. A mesma mulher lá do início permanecia olhando para o infinito. O mundo renasceu e sua filha surgiu da areia e lhe deu um abraço. Esperança em meio ao caos. (JM)

Set list: “Breathe”, “One Of These Days”, “Time”, “Breathe (Reprise)”, “The Great Gig In The Sky”, “Welcome To The Machine”, “Déjà Vu”, “The Last Refugee”, “Picture That”, “Wish You Were Here”, “The Happiest Days Of Our Lives”, “Another Brick In The Wall (Part 2)”, “Another Brick In The Wall (Part 3)”, “Dogs”, “Pigs (Three Different Ones)”, “Money”, “Us + Them”, “Smell The Roses”, “Brain Damage” e “Eclipse”. Bis: “Wait For Her”, “Oceans Apart”, “Part Of Me Died” e “Comfortably Numb”.

Oito coisas que muita gente não percebeu durante o show de Roger Waters

Nome da turnê

“Us + Them” , faixa de The Dark Side Of The Moon, batizou a atual turnê. A origem de expressão “nós e eles” remete a conceitos sociológicos de inclusão e exclusão. Entretanto, o nome da canção é grafado, com o sinal de adição em vez da subliminar divisão. Os versos escritos por Waters, que teve pai e avô mortos respectivamente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, questionam quais são os verdadeiros custos de um conflito armado. Nas entrelinhas, ele diz que todos, os dois lados da oposição, tanto “nós” quanto “eles”, acabam pagando tudo isso. Parece que muita gente que estava ali no Couto Pereira, vaiando e xingando sem parar o artista, nunca compreendeu e nem compreenderá tal questão.

Battersea Power Station

Se na turnê anterior Waters fazia referências visuais a The Wall, Animals, álbum lançado em 1977, que critica a decadência sócio-econômica do Reino Unido durante os anos 1970, foi a bola da vez para ter sua capa parcialmente produzida no palco de Us + Them. As quatro chaminés da Battersea Power Station (Estação Termoelétrica de Battersea, situada ao lado do Rio Tâmisa, ao sul de Londres, construída nos anos 1930 com um design grandioso e para demonstrar poder, transformada hoje em um complexo de lojas, restaurantes, escritórios, apartamentos e um grande espaço público interno ao ar livre) subiram lentamente por trás do telão logo ao início de Dogs, para soltar fumaça (poluição) sem parar. Ao mesmo tempo, um porco inflável passou a voar entre as duas primeiras. Este disco, com letras politicamente mais incisivas inspiradas nonos animais do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell,marcou também a tomada integral do controle artístico da banda por Waters, que antes dividia a condição de líder do Pink Floyd com o guitarrista Dave Gilmour.

Banda de apoio

Durante a turnê brasileira muito se falou a respeito do guitarrista californiano Jonathan Wilson, que assumiu os vocais principais em algumas músicas, fazendo as vezes de David Gilmour ao microfone. Durante o show, muitas palmas foram dadas ao saxofonista escocês Ian Ritchie, que solava e passeava pela lateral do palco. Só que havia mais gente não menos talentosa acompanhando o ex-Pink Floyd. Na bateria estava Joey Waronker, músico revelado por Beck nos anos 1990 e que já tocou com R.E.M. e Elliott Smith, além de integrar a banda Atoms For Peace ao lado de Thom Yorke (Radiohead) e Nigel Godrich (que já produziu discos de Radiohead, U2, Paul McCartney e R.E.M., além do próprio Is This The Life We Really Want?, de Waters). A poderosa dupla feminina de backing vocals era formada por Jess Wolfe e Holly Laessig, mais conhecida por formar a linha de frente da banda indie Lucius, formada no Brooklyn nova-iorquino e hoje residente em Los Angeles e com quatro cultuados álbuns na discografia.

Psicodelia visual vintage

Muita gente mais nova pode não ter se tocado mas o vídeo que rolava no telão durante a execução de “Welcome To The Machine” (faixa do álbum Wish You Were Here, de 1975, que fala sobre a dominação das pessoas através do “sistema”) era o mesmo criado por Gerald Scarfe em 1977 para a turnê In The Flesh, do Pink Floyd. A história começa com um gigantesco e robótico axolotl se rastejando em um cenário pós-apocalíptico. Depois aparecem ratos, chaminés, cadáveres, muito sangue e uma torre monolítica surgindo em meio a um deserto estéril. Esta torre se transforma em um monstro que decepa um ser humano. O sangue dele se transforma em milhares de mãos e apenas um edifício sobrevive à multidão até voar, ao final da música, para bem longe, acima das nuvens até se encaixar em uma estrutura flutuante de forma oval. O ilustrador e cartunista inglês Gerald Scarfe é um parceiro de longa data de Roger Waters. Além do vídeo em animação para a música “Welcome To The Machine”, ele também assinou a concepção da arte do disco The Wall e de suas subsequentes turnê e adaptação cinematográfica.

Resist Mark Zuckerberg

A primeira das dezenas de mensagens de resistência mostradas pelo telao durante o intervalo foi para resistir a Mark Zuckerberg, dono do Facebook. Waters fez oito shows por sete capitais brasileiras entre os dias 10 e 30 de outubro. Portanto, viveu in loco todo o clima quente das eleições presidenciais e acompanhou de perto uma acusação, ainda a ser julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, de que a campanha vencedora teve favorecimento ilegal por caixa 2 que teria possibilitado o disparo, pelo WhatsApp de mensagens com fake news em massa por todo o país. Vale lembrar que o Facebook (e por consequência Zuckerberg) também é dono de aplicativos como o WhatsApp e o Instagram.

Goethe apud Waters

Após a retomada da segunda parte, uma famosa frase do escritor, poeta e dramaturgo alemão Goethe foi rapidamente mostrada na lateral direita do gigantesco telão que se estendia de um lado ao outro do estádio do Coritiba. Ela diz que “ninguém é mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam que são livres”. A mesma frase foi utilizada pela banda holandesa de metal Epica na letra da canção “Resign To Surrender”.

Orwell apud Waters

Assim como fez com Goethe, Roger Waters também fez questão de enfatizar outra frase impactante de George Orwell. No livro A Revolução dos Bichos, o autor britânico afirma, com muita ironia, que “todos os animais são mais iguais, mas alguns são mais iguais que os outros”. Isso foi mostrado no telão durante a suíte formada por “Dogs” e “Pigs”. Caiu como uma luva na terra que deu início à Operação Lava-Jato, onde alguns “animais” parecem ser muito mais iguais que outros.

Comfortably Numb

No enredo de The Wall, a musica ilustra a parte em que o rockstar Pink, depois de ser abatido pela depressão, precisa de medicamentos para conseguir fazer um show e, então. passa a ter alucinações no palco que fazem-no acreditar ser um ditador fascista. O refrão diz assim: “Não há dor, você está recuando/ Um navio distante solta fumaça no horizonte/ Você só está chegando através das ondas/ Seus lábios se movem, mas não consigo ouvir o que você está dizendo/ Quando eu era criança, tive febre/ Minhas mãos pareciam apenas dois balões/ Agora eu tenho esse sentimento mais uma vez/ Eu não posso explicar, você não entenderia/ Não é assim que eu sou/ Eu me tornei confortavelmente entorpecido”. Metáfora maior para ilustrar tudo o que aconteceu antes, durante o show de Waters, e neste momento todo das eleições nacionais não há. Então, muita gente saiu ali do Couto Pereira confortavelmente torpe para ir de volta de casa. A pergunta passou a ser: até quando estes medicamentos continuarão fazendo efeito? (ARS)