Oito motivos para que seja celebrada sempre a suprema importância do Tremendão à música popular brasileira

Texto por Abonico Smith

Fotos: Divulgação

Na manha de quarta-feira, 22 de novembro, foi confirmada a notícia do falecimento de um dos maiores artistas da nossa música popular em todos os tempos. E esse termo não se refere apenas aos quase dois metros de altura que lhe renderam o apelido de Gigante Gentil. Erasmo Carlos morreu aos 81 anos, no Rio de Janeiro, deixando um legado de dezenas de discos, centenas de canções que entraram para o inconsciente coletivo de todo o povo brasileiro e a condição de ídolo de um movimento que abalou as estruturas culturais de país em uma época de plena efervescência social sob a sombra da mão pesada da ditadura militar.

O cantor e compositor foi internado no último 17 de outubro com uma síndrome edemigênica. No dia 30 chegaram a circular boatos sobre sua morte, logo desmentidos pela família e por ele próprio em um post na internet. No feriado de Finados (2 de novembro), recebeu alta e voltou para casa. As apresentações que estavam marcadas para o início do mês, nos Estados Unidos, já tinham sido desmarcadas por conta do tratamento de sua saúde. Contudo, Erasmo precisou voltar ao mesmo hospital da Barra da Tijuca um dia antes de se despedir de sua passagem terrena. Segundo o boletim médico divulgado, uma paniculite complicada por sepse de origem cutânea foi o que levou o artista ao falecimento.

Em homenagem ao Tremendão (apelido que ganhara nos anos 1960), o Mondo Bacana elenca oito motivos para se celebrar sempre a suprema importância deste gigante cheio de doçura para a música e a cultura nacional.

Turma da Tijuca

Erasmo Esteves era filho de mãe solteira, nascido e criado na Tijuca. Foi nesse bairro da zona norte carioca que conheceu e se tornou amigo de outros nomes que viriam ajudar a escrever a história da música popular brasileira na metade final do século 20. Entre eles estavam Tim Maia, Roberto Carlos, Wilson Simonal e Jorge Ben. Apaixonado pelos pioneiros do rock’n’roll, ajudou a formar em 1957, aos 16 anos de idade, os Sputniks, banda de fugaz carreira e que também tinha em sua formação Tim e Roberto. Logo depois, agora sob a batuta do produtor musical Carlos Imperial, integrou o grupo vocal Snakes, que participava dos shows de seus dois amigos ex-Sputniks; chegou a acompanhar Cauby Peixoto (na gravação de “Rock and Roll em Copacabana”, em 1957; e apareceu no número musical de “That’s Rock”, durante o filme Minha Sogra é da Polícia, de 1958). Tim, inclusive, foi quem lhe ensinou os três primeiros acordes de violão. Com Roberto, por sua vez, compartilhava gostos em comum (música, cinema, futebol, biscoitos) e desenvolveu uma sólida amizade que rendeu uma das mais famosas parcerias do showbiz tupiniquim. Foi dele que pegou emprestado o novo sobrenome artístico e se lançou em carreira solo em 1964, com um compacto de grande sucesso chamado “O Terror dos Namorados”. Desta gravação participa o pianista Lafayette, que introduzia ali, em um órgão Hammond, os timbres eletrônicos dos teclados que viriam a marcar logo depois a sonoridade da Jovem Guarda. Foi a porta de entrada para o primeiro álbum da carreira. Lançado em 1965, este disco continha outras faixas que se tornariam ainda muito mais famosas, como “Minha Fama de Mau” e “Festa de Arromba”. Nos dois anos seguintes, mais dois álbuns e hits como o bolero “Gatinha Manhosa” e o rock arrasa-quarteirão “Vem Quente que Estou Fervendo”.

Jovem Guarda

Na esteira da beatlemania, a TV Record criou o programa Jovem Guarda. O motivo foi um desentendimento com as entidades responsáveis pelos campeonatos de futebol em São Paulo, que deixou a emissora sem poder transmitir os jogos das tardes de domingo. Para preencher o buraco na grade de programação, Roberto Carlos foi convocado para apresentar um semanário musical. Os amigos Erasmo e Wanderléa completavam o time que comandava tudo na frente das câmeras. A partir de 22 de agosto de 1965, no palco do teatro da casa, na Rua da Consolação, o trio cantava sucessos e recebia diversos convidados. Tudo transmitido ao vivo para São Paulo. A rápida adesão dos jovens apaixonados pelos Beatles alavancou o número da audiência a mais de 3 milhões de telespectadores, fazendo toda a performance dominical ser gravada para ser exibida em outras capitais (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre). Por causa da ascensão de Roberto ao posto de rei da juventude nacional, o programa não durou muito mais. Seu principal integrante deixou o elenco em janeiro de 1968 para dar passos ainda maiores na carreira de cantor e engatar carreira no cinema. O Tremendão (Erasmo) e a Ternurinha (Wanderléa) ainda seguiram um pouco mais adiante à frente de tudo, até que a Record cancelou de vez a Jovem Guarda em outubro desse mesmo ano, por causa da queda na audiência. Foram dois os grandes legados dessa iniciativa televisiva: a difusão do rock para o gosto dos jovens em todo o país e a comprovação de que, sim, o gênero poderia também ter suas criações geniais sendo composto e cantado em língua portuguesa. Inclusive o termo adotado para definir a sonoridade da turma da Jovem Guarda foi adaptado para o nosso idioma. A expressão yeah yeah yeah, cantada no refrão de “She Loves You”, virou, então, o nosso iê-iê-iê.

Ator de cinema

Em 1968, a telinha da TV havia ficado de pequena dimensão para o estrelato de Roberto Carlos. Então, para promover seus discos, o cantor estendeu suas atividades à telona do cinema. Ao lado do diretor Roberto Farias, protagonizou um grande filme por temporada, entre 1969 e 1971, todos com sucesso nas bilheterias brasileiras da época. No primeiro (Roberto Carlos em Ritmo de Aventura), cuja história vai na colados dois longas protagonizados pelos Beatles, Roberto é perseguido pelo Rio de Janeiro por bandidos internacionais ao som de canções da trilha sonora gravada especialmente para a produção. José Lewgoy e Reginaldo Faria, irmão do cineasta, compõem os principais nomes do elenco. No segundo (Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, foto acima), o astro traz os amigos do programa Jovem Guarda para mais um trabalho em conjunto. Por causa da bolada que rendera a empreitada anterior, a trinca aparece em gravações no exterior (Israel, Japão, EUA), também sendo perseguida por bandidos. O mote era a posse de uma antiga estatueta que traria em seu interior um mapa de um suposto tesouro fenício. Claro que havia também um motivo para tudo acabar no Rio de Janeiro. O terceiro, sem Wanderléa, traz Erasmo como o grande parceiro de cena de Roberto. Roberto Carlos a 300 Quilômetros por Hora mostra a dupla como mecânicos improvisando situações para participar de corridas automobilísticas. Este foi o filme mais assistido no Brasil em 1971, levando 2,78 milhões de espectadores às salas de projeção. Reginaldo Faria, agora assinando roteiro e direção, chamou Erasmo para a comédia Os Machões (1972). O cantor era um dos amigos de uma turma. Por sua atuação, foi premiado pela APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) como o melhor ator coadjuvante do ano. Em 1984, voltaria a participar de um filme, interpretando o Cowboy na versão do clássico do teatro infantil O Cavalinho Azul, de Maria Clara Machado. Somente nos últimos anos voltaria a dar vazão ao talento dramatúrgico. Fez o dono da boate decadente que faz a alegria da família da qual é o patriarca em O Paraíso Perdido (2018) e o avô da personagem de Larissa Manoela em Modo Avião (2020, bancado pela Netflix exclusivamente para streaming)

Muito além do rock

Ao trocar a TV pelo cinema, Roberto foi bem além do rock, experimentando um certo gosto pelo soul. Posteriormente, apostou em baladas românticas que, por causa das letras diretas e bastante imagéticas, ligariam o cantor ao rótulo de “música de motel”. Também embarcou por temas bíblicos. Roberto foi o cara que fez sucesso, vendeu muitos discos e se tornou um ídolo maior ainda na representação de nossa música popular. Só que não existiria este Roberto se Erasmo não topasse ser o aventureiro para “experimentar” (e, diga-se passagem, com competência e qualidade) o flerte com tudo isso e mais um pouco. Por conta de sua amizade com Tim Maia e Jorge Ben, Erasmo mergulhou fundo no samba-rock após largar a atividade na Record. Também flertou bastante com as orquestrações, o soul e o jazz nesta época, não se furtando ainda a se reaproximar da bossa nova que chegou a cantar quando cantou em bares e boates cariocas na fase pré-iê-iê-iê. É justamente neste período, já distante da Jovem Guarda um tanto obscuro de seus trabalhos (leia-se a primeira metade dos anos 1970, sobretudo) e sem esboçar chegar perto da popularidade obtida depois pelo amigo, que reside um punhado de grandiosas faixas sempre prontas a ser descobertas por quem quiser ver e ouvir um Erasmo Carlos distante daquele projetado para as massas. Entre os destaques destas gravações estão as faixas “Coqueiro Verde”, “Estou Dez Anos Atrasado”, “Sábado Morto”, “Espuma Congelada” e, claro, “Sentado à Beira do Caminho”. Curiosidade: foi dele a ideia de compor o samba-rock “Meu Nome é Gal”, gravado por Gal Costa em 1969 e assinado em parceria com Roberto.

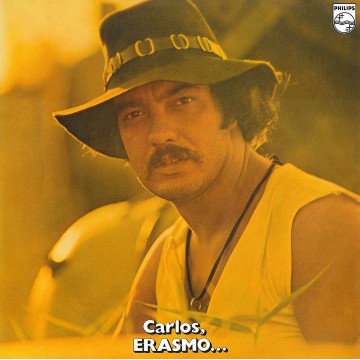

Carlos, Erasmo…

Esta fase “marginal” do Tremendão, que durou de 1969 a 1976, rendeu discos bem interessantes. O melhor deles – considerado pela crítica brasileira o ponto-chave da virada de rumo da carreira – é o de 1971, curiosamente batizado invertendo nome e sobrenome, tal qual uma apresentação pessoal a um desconhecido no exterior. E é assim, deste jeito, que o cantor apresenta sua carta de intenções nas treze faixas de Carlos, Erasmo…. Aqui é a chegada dele à maturidade musical, assumindo a tomada de riscos. Gravadora nova, garantia de liberdade criativa absoluta. Descobrindo uma nova faceta, pós-ídolo da Jovem Guarda, quis experimentar de tudo. Não apenas a combinação entre a variedade de parceiras sexuais com substâncias químicas e etílicas, como também uma farta variedade musical. Toda a diversidade desse disco mostrava tentativas de seguir novos rumos. É bem verdade que o mercado fonográfico brasileiro ainda não estava preparado para uma mistura genial de rock com samba com funk com salsa com folk com gospel e o escambau a quatro. Tudo começa na pilantragem moldando uma canção feita sob encomenda por Caetano (“De Noite na Cama”, que depois ganharia versões na voz do autor e, mais tarde, Marisa Monte) e vai até uma brisada ode caribenha à cannabis (“Maria Joana”). No miolo tem dueto romântico de casal (“Masculino, Feminino”), psicodelismo ( “Agora Ninguém Chora Mais”, “Dois Animais na Selva Suja da Rua”), protesto soft contra a ditadura militar (“É Preciso Dar um jeito, Meu Amigo”), groove dinamitador de pistas de dança ( “Mundo Deserto”), tema para personagem de novela da Globo (“Ciça, Cecília”), lamento apocalíptico (“Sodoma e Gomorra”) e wall of sound de Phil Spector (“26 Anos de Vida Normal”). Nos créditos, participações especialíssimas dos maestros Rogério Duprat, Chiquinho de Moraes e Arthur Verocai; dos produtores Manoel Barenbein e Nelson Motta; de um ainda pós-adolescente herói da guitarra Lanny Gordin; da vocalista Marisa Fossa; e da cozinha endiabrada dos Mutantes (Liminha e Dinho Leme). Entre as compositores, obras da parceria Roberto e Erasmo intercaladas com nomes como Jorge Ben, Caetano Veloso, Taiguara, os irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle, o letrista Vitor Martins (que logo depois se tornaria famoso com obras ao lado de Ivan Lins) e Fábio (“o amigo paraguaio de Tim Maia”). A repercussão deste álbum foi muito fraca à época. Sinal de que a obra, para lá de subestimada, estava muito à frente de seu tempo. Hoje, Carlos, Erasmo… é um dos grandes clássicos da música popular brasileira dos anos 1970.

Novos hits em série

Erasmo iniciou os anos 1980 muito longe daquela imagem de Tremendão deixada no imaginário popular durante o auge da Jovem Guarda. Talvez por isso tenha encerrado o ciclo com um álbum (Erasmo Convida…) no qual revia alguns de seus grandes sucessos radiofônicos seus, mas desta vez em duetos e cercado por amigos (Roberto, Wanderléa, Rita Lee, Tim Maia, Jorge Ben, Nara Leão, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Frenéticas, Cor do Som). Depois em 1981, lançou o álbum que iria recolocar a carreira em evidência e popularidade. Mulher trazia uma atmosfera de felicidade familiar, com letras que versavam sobre o relacionamento de um casal ou eram homenagens aos filhos. Sua musa inspiradora, a esposa Narinha, aparecia amamentando o cantor na foto da capa. A imagem, por mais que tenha uma leitura metafórica sobre o renascimento artístico de Erasmo, provocou muita polêmica na época. Deste disco saíram três grandes hits: a balada “Mulher (Sexo Frágil)”e os rocks “Minha Superstar” e “Pega na Mentira”. Este último, inclusive, foi o principal responsável pela renovação de público, virando hit em festas infantis e sendo cantada por muitas crianças nas escolas, ruas, casas e apartamentos. Os versos enfileiravam uma série de pequenas mentiras, inocentes à época, a respeito de celebridades e situações cotidianas envolvendo o social, a economia, o futebol, o meio ambiente e o próprio Erasmo. Ao menos em algumas delas ele previa fake news propagadas na maior cara de pau durante o (des)governo Bolsonaro (“Acabou-se a inflação”, “Amazônia preza a sua mata”, “Sem censura e guaraná em pó”). O mesmo clima se manteve no álbum seguinte. Amar pra Viver ou Morrer de Amor (1982) rendeu mais três hits (a faixa-título, “Meu Boomerangue Não Quer Mais Voltar” e “Mesmo Que Seja Eu”) e outra polêmica sobre a capa – agora, uma ilustração assinada por Benício, com o artista rasgando o peito nu com as próprias mãos para liberar uma pomba de paz, que chegou a ser plagiada em 2011 pelo rapper alemão Morlockk Dilemma. Já em 1984, Buraco Negro daria renderia mais polêmica e um grande sucesso (“Close”, canção inspirada pela transexual Roberta Close, ícone sexual de um Brasil ultraconservador e vivendo os meses derradeiros da ditadura militar).

Cultuado no século 21

Depois de emplacar vários hits no começo dos anos 1980, Erasmo se separou de Narinha, foi completamente desrespeitado pela plateia de metaleiros no primeiro Rock in Rio (1985) e passou a amargar um longo período de frustrações fonográficas. Entrou e saiu de diversas gravadoras, sendo sabotado e fazendo discos esparsos de estúdio que não obtiveram muita repercussão artística e de vendas. Só voltou a ser badalado e tratado com todo o respeito e reverência merecidas na primeira década deste século, quando passou a ter controle artístico total gravando e lançando obras inéditas pela gravadora e editora musical Coqueiro Verde, criada e gerida por seu filho Leonardo. O renascimento artístico começou no disco autodeclaratório Rock’n’Roll (2009). De lá para cá vieram obras reverenciadas e premiadas como Sexo (2011), Gigante Gentil (2014), … Amor é Isso (2018), Quem Foi que Disse que Eu Não Faço Samba… (2019) e o recentíssimo O Futuro Pertence à Jovem Guarda (2022). Com mais alguns DVDs gravados ao vivo e concertos que renovaram pela terceira vez o seu público e passaram a se tornar cult entre os (bem) mais novos, Erasmo era o cara que apontava em direção ao futuro sem perder os parâmetros estabelecidos por um passado de glória, sabedoria e experiência. Já há algum tempo se dissociara da parceria com Roberto, que outrora parecia ser algo ad infinitum. Passou a compor com gente como Tim Bernardes, Emicida, Samuel Rosa, Nando Reis, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marisa Monte, Marcelo Camelo, Adriana Calcanhotto, Supla, João Suplicy e Teago Oliveira (Maglore).

O Futuro Pertence à Jovem Guarda

Erasmo faleceu dias depois de ter sido anunciado pelo Grammy Latino como o vencedor do melhor álbum de rock na língua portuguesa pelo seu trabalho lançado em fevereiro de 2022. Neste trabalho, ele gravou oito canções que se tornaram clássicas durante o movimento que ajudou a liderar nos anos 1960: “Nasci Para Chorar”, “Ritmo da Chuva”, “Alguém na Multidão”, “O Tijolinho”, “Esqueça”, “A Volta”, “Devolva-me” e “O Bom”. Detalhe: todas elas nunca tinham sido ouvidas em sua voz, mas na de contemporâneos como Leno e Lilian, Vips, Golden Boys, Demétrius, Bobby di Carlo, Eduardo Araújo e, lógico, Roberto Carlos. Sucessos de décadas atrás à parte, o que chama a atenção neste disco, amplamente divulgado em turnê pelo Brasil durante este ano, é o trocadilho sugerido pelo título. Produzido pelo baterista Pupillo (atualmente na banda de Marisa Monte e ex-Nação Zumbi), o conjunto de registros, altamente conceitual, procura trazer timbragens, efeitos, instrumentos e arranjos nada saudosistas, explorando apenas o que há de bom nos dias atuais. Resultado: Erasmo em estado bruto vivendo o hoje e falando diretamente para uma nova geração (a tal jovem guarda de mais de meio século depois da original). Algo similar ao que fizera Johnny Cash em sua série de seis discos chamada American Recordings. Ou seja, um gigante se despedindo da vida em direção ao futuro eterno.