Novo documentário de Billy Woodberry é focado na vida pessoal e no percurso político do revolucionário angolano Mário Pinto de Andrade

Texto por L.L. de Ofélia

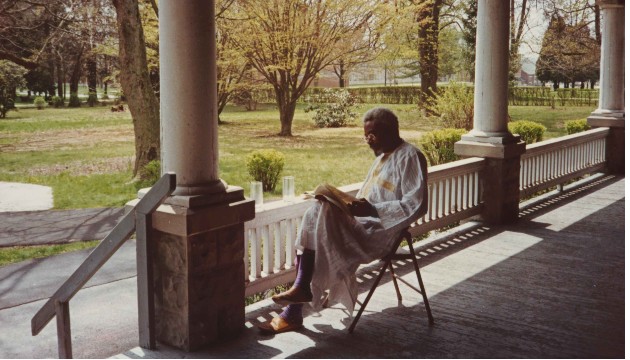

Foto: Divulgação

Cineasta central do movimento L.A. Rebellion e diretor de poucos filmes, Billy Woodberry tem cada vez mais se especializado em documentários históricos. Além de And When I Die, I Won’t Stay Dead (2015), focado na vida do poeta beat Bob Kaufman, ele também dirigiu A Story From Africa (2019), que explora imagens de arquivo da resistência angolana ao domínio português no início do século 20.

Mário (Portugal/França/EUA, 2024), novo filme do autor, inclúido agora em junho na mostra Exibições Especiais da décima terceira edição do festival curitibano Olhar de Cinema, dá continuidade à pesquisa da luta anticolonial em Angola, adentrando mais no século passado. A figura que dá título ao filme é Mário Pinto de Andrade, sociólogo, ensaísta, filólogo, intelectual, revolucionário e político angolano. Nascido em 1928, seu percurso de vida acompanhou de perto, tanto teoricamente quanto na práxis, a luta de Angola pela independência de Portugal.

Woodberry opta por um estilo ortodoxo, compensado, no entanto, pela profundidade da pesquisa que se mostra através das inúmeras imagens de arquivo, fotos (em sua maioria), vídeos e documentos escaneados ilustram a jornada de Mário. Ela vai desde sua infância e adolescência no país africano, em que toma consciência da problemática colonial e dá seus primeiros passos nos estudos; passando pela educação em Portugal e na França, onde firma seus importantes contatos intelectuais com autores e autoras ligados à esquerda; até sua volta a Angola.

Estabelecido como importante intelectual e teórico, Andrade passa a ser ativo na política de libertação de sua pátria através do partido MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), em conjunto com outros intelectuais de sua época, como Viriato da Cruz e seu irmão, o líder religioso Joaquim Pinto de Andrade. Longe de uma unidade, a resistência angolana à opressão portuguesa foi cheia de conflitos, tanto dentro do MPLA (que acompanhamos mais detidamente) quanto com os dois outros partidos centrais, a UNITA e a FLA. Conflitos esses que culminaram em uma sangrenta guerra civil que durou mais de 20 anos.

Além das imagens de arquivo e narração, o filme dispõe de outras duas estratégias um tanto tradicionais para desenvolver a narrativa da vida de Mário. Entrevistas com suas filhas e colegas próximos rememoram não só momentos cruciais da política angolana, mas também as facetas mais íntimas do pai, marido, guerrilheiro e intelectual preocupado com o futuro e o passado de seu país e de seu continente.

O engajamento e a morte rondam o filme e é a humanidade da personagem de Mário que dá liga ao que une os dois – a luta em que ele se enreda é também uma disposição a morrer por um ideal, não de modo romântico, mas porque é o único meio em que a liberdade encontra para se mostrar, ainda que tragicamente. O receio, a apreensão e a aceitação final da possibilidade da morte é o lado mais telúrico dessas figuras que por vezes parecem infalíveis.

O documentário tem o êxito de apreender o grande e multifacetado pensamento e a forte agência prático-política de Mário Pinto de Andrade enquanto dá conta de inseri-lo na complexíssima paisagem social e teórica não apenas de Angola mas de toda África. Deste modo, a densidade informativa da obra de Woodberry escoa para a compreensão do salto de fé vital que é o engajamento político real, em que a vida e a luta se confundem. As fotos e as entrevistas vão se somando e se temperando mutuamente: a objetividade do social e a emotividade do companheirismo equilibram-se sem cair na frieza pragmática ou no melodrama pseudorrevolucionário. É exatamente nesse caráter médio, na efetividade de seu estilo direto que o filme triunfa.

Disposto a constantemente revisar e repensar seu papel intelectual dentro dos movimentos que agitaram a vida de seu país, Mário mesmo salva este filme de cair numa apologia desmedida de sua figura: o sumo fracasso da empresa revolucionária em Angola no país, enfrentado por Mário em seus anos finais, ecoa na última parte do filme. No entanto, ele não é um grito de desespero, mas sim um convite à reflexão e à participação política – uma entrevista dada pelo próprio Mário no final de sua vida coroa os momentos finais do longa, uma conclamação à juventude para que lute pelo seu continente. Como seu sonhador, o ideal também morre, apenas para dar lugar a outro, que se soma ao passado.